Seelsorger am Rande ihrer Kräfte (3)

27. Juni 2020

Familiensache

22. Dezember 2020Aussortiert

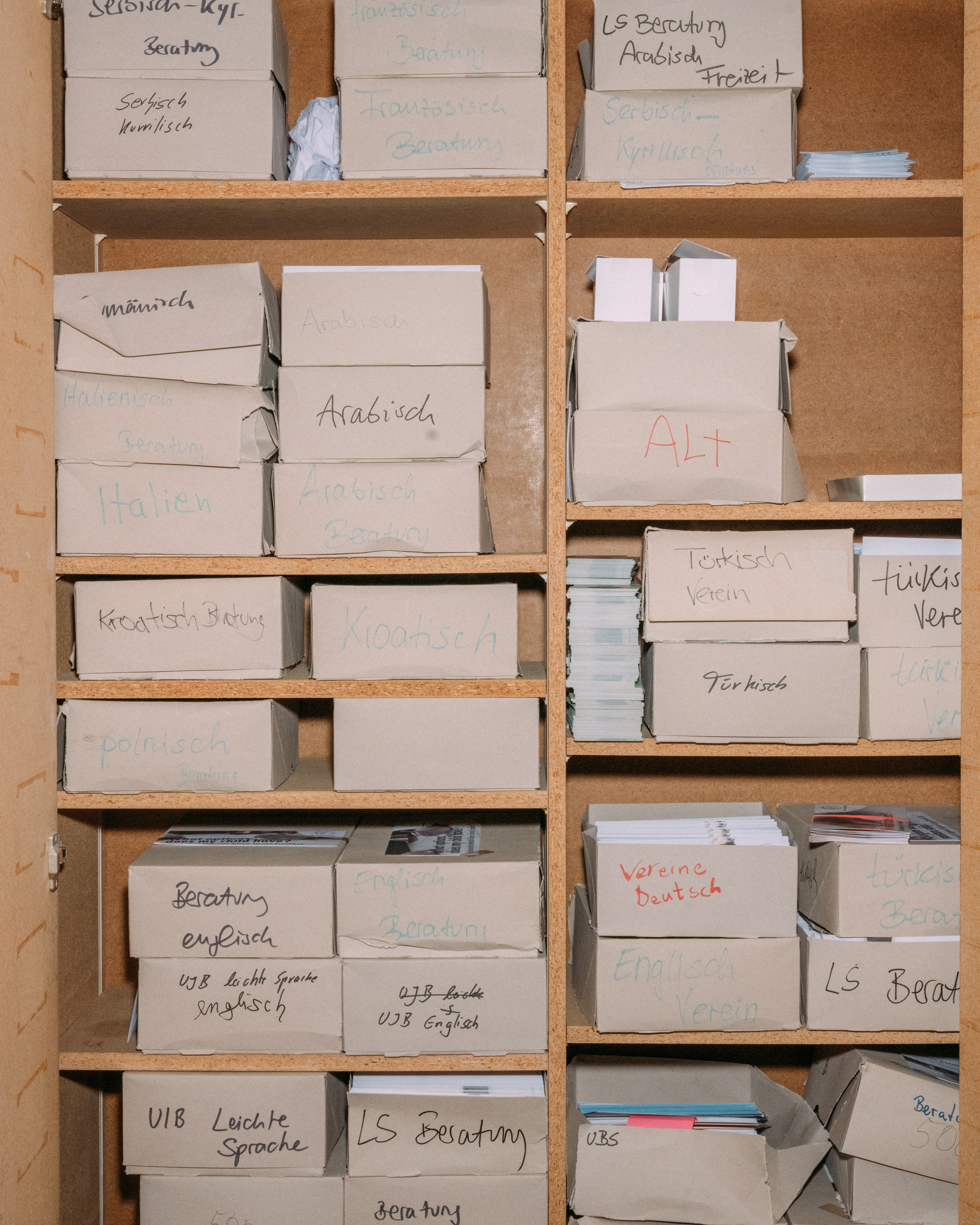

Nabil* kann fast alle Länder der Erde auf einem Globus finden und kennt die aller meisten Hauptstädte. Trotzdem soll er mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ auf eine Förderschule geschickt werden. Seine Eltern können sich wehren- viele andere schaffen das nicht. *(Name geändert) Foto: Mario Wezel

Von Björn Stephan und Mario Wezel (Fotos)

Dino, Nabil und Zeki wurden im Grundschulalter als geistig behindert eingestuft. Heute gibt es daran Zweifel. Hatten sie nur Pech oder versagt das System?

Die drei Jungen leben in derselben Stadt, in Frankfurt am Main, aber sie kennen sich nicht. Sie sind 17, elf und neun Jahre alt. Sie alle kommen aus Familien, deren Wurzeln im Ausland liegen, in Bosnien, Bulgarien oder Marokko. Der Älteste weiß alles über Düsenjets und möchte einmal Architekt oder Chemiker werden. Der Mittlere fährt gern Fahrrad und sagt, er möchte später als Polizist Verbrecher jagen. Der Jüngste kennt alle Länder dieser Erde und kann sie auf einer Karte zeigen. Er will Herzchirurg werden oder Polizist. Am liebsten beides.

Gewöhnliche Jungenträume, die sich aber für die drei nie erfüllen dürften. Denn sie alle wurden von Sonderpädagogen oder Ärzten als geistig behindert eingestuft. Der Älteste, als er acht Jahre alt war. Der Mittlere mit sechs Jahren. Und der Jüngste mit sieben Jahren.

Laut ICD 10, dem Verzeichnis aller medizinischen Diagnosen, herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation, ist ein Mensch geistig behindert, wenn er einen IQ unter 70 hat. Als Erwachsene können die Betroffenen ein sogenanntes Intelligenzalter von maximal neun bis zwölf Jahren erreichen. Oft besuchen sie eine Förderschule für Geistige Entwicklung, kurz GE, auf der sie nicht einmal einen Hauptschulabschluss machen können.

Unter Ärzten und Psychiatern gilt eine geistige Behinderung als unheilbar. Nur, was wenn die Diagnose falsch ist?

Aufsehen erregte der Fall von Nenad Mihailovic. Er wurde in Köln geboren. Seine Eltern, die zur Minderheit der Roma gehören, waren aus Serbien geflohen. Als Nenad Mihailovic sieben Jahre alt war, wurde er in Deutschland von Sonderpädagogen als geistig behindert eingestuft.

Elf Jahre lang besuchte er daraufhin eine Förderschule für geistig Behinderte. Zu Unrecht wie ein späterer Intelligenztest bewies, der zeigte, dass Mihailovic nicht geistig behindert, sondern normal begabt ist. Offenbar hatte er beim ersten Test die Aufgaben nicht verstanden. Er sprach damals nur Romanes, die Sprache der Roma, aber kaum Deutsch.

Da ihm jahrelang sein Recht auf Bildung verweigert worden war, verklagte Mihailovic im Jahr 2017, er war 19 Jahre alt, das Land Nordrhein-Westfalen auf rund 60000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld. Er gewann den Prozess und bekam Schadensersatz zugesprochen.

Seitdem wird darüber diskutiert, ob es sich bei Nenad Mihailovic um einen tragischen Einzelfall handelt, um ein Versehen oder um systematisches Versagen. Ist Nenad Mihailovic nur einer unter vielen?

Um diesem Verdacht nachzugehen, haben wir, die Reporter, mit den Familien der drei Jungen aus Frankfurt am Main gesprochen, Schulakten und Arztberichte eingesehen. Auf Wunsch der Eltern, die Nachteile für ihre Kinder befürchten, sind die Namen aller Betroffenen anonymisiert.

I. Dino

An einem Tag im Januar betritt Dinos Mutter, eine sehr große, sehr schlanke Frau mit dunklem, schulterlangen Haar, heute 43 Jahre alt, das Kinderzimmer ihres Sohnes. Die Wände sind steingrau gestrichen, in einem Regal neben dem gemachten Bett reihen sich Brett- und Computerspiele aneinander, Fortnite und Call of Duty. Alles wirkt beinahe eine Spur zu ordentlich und aufgeräumt. Dinos Mutter sagt, es sehe genauso aus wie ihr Sohn es verlassen habe.

Dino ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und lebt seit drei Monaten in einer Psychiatrie. Bei ihm wurde ein schwere Zwangserkrankung diagnostiziert. Wenn seine Mutter erzählt wie es dazu kam, fällt es ihr schwer, die Tränen zurückzuhalten.

Sie wurde in Frankfurt geboren, wuchs in Bosnien auf, mit 16 Jahren kehrte sie nach Deutschland zurück. Heute leitet Dinos Mutter, die von ihrem Mann geschieden ist, einen ambulanten Pflegedienst. Eine Aufsteiger-Biographie. Doch nach all dem was ihr und ihrem Sohn in den vergangenen Jahren zugestoßen ist, zweifelt sie daran, ob sie Deutschland und vor allem dem Bildungssystem noch trauen kann.

Dinos Mutter sagt, es begann in der ersten Klasse. Die Schule lud sie zu einem Elterngespräch ein. Mit ihrem Sohn stimme etwas nicht. Er, der Deutsch genauso gut sprach wie Serbisch, würde nur reden, wenn die Lehrerin ihn direkt anspreche. Ansonsten verweigere er sich und störe.

Dinos Mutter war verwundert. Ihr Sohn war doch so ein freundlicher Junge, zurückhaltend zwar und scheu, aber sehr neugierig und zu Hause sprach er wie ein Wasserfall. Sie ging davon aus, dass das Problem sich von alleine erledigen würde. Doch die Schule habe darauf bestanden, erzählt sie, dass Dino unbedingt untersucht werden müsse.

Dinos Mutter wollte das nicht. Als die Schule dann jedoch das Jugendamt eingeschaltet und ihr gedroht habe, dass Dino andernfalls der Schule verwiesen würde, willigte sie schließlich ein. Sie habe sich ohnmächtig und hilflos gefühlt, sagt sie heute. „Ich hatte Angst, dass sie mir Dino wegnehmen könnten.“

Dino wurde daraufhin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie untersucht. Er blieb drei Monate dort. Die Ärzte testeten ihn auf Autismus und ADHS. Sie fanden nichts. Sie testeten auch seinen IQ. Dino kam auf einen Wert von 65. Die Ärzte diagnostizierten eine leichte Intelligenzminderung und eine „Störung mit sozialer Ängstlichkeit“

Es war das Jahr 2011. Zwei Jahre zuvor war die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten. Deutschland hatte sich verpflichtet, Menschen mit einer Behinderung volle Inklusion zu garantieren. Demnach hätte Dino, er war damals acht Jahre alt, eigentlich inklusiv auf einer „normalen“, sogenannten Regelschule unterrichtet werden müssen. So steht es auch im Hessischen Schulgesetz, dass im November 2011 verabschiedet wurde. Dino kam jedoch auf eine Förderschule für Lernbehinderte.

Auch dort sprach er kaum, weshalb er wenig später, seine Mutter hatte dem zugestimmt, auf die Mosaikschule wechselte. Eine von zwei Förderschulen für Geistige Entwicklung in Frankfurt am Main.

Es gibt in Deutschland verschiedene Arten von Förderschulen: Einige haben sich auf Blinde spezialisiert, andere auf Gehörlose, wiederum andere auf Kinder mit Lernschwierigkeiten oder einem emotional-sozialen Förderschwerpunkt.

Schulen für Geistige Entwicklung sind Schulen, die sich besonders um Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung kümmern.

Nicht alle Kinder dort lernen lesen, schreiben und rechnen. Sie bekommen vor allem eine praktische Bildung, die ihnen dabei helfen soll, selbstbestimmt zu leben.Sie lernen, in einem Supermarkt einzukaufen oder zu kochen. Es gibt keine Zensuren, die Schüler können nicht einmal einen Hauptschulabschluss machen, die meisten arbeiten später in einer Behindertenwerkstatt.

Manch ein Kind, das bestreiten nicht einmal einige Inklusionsbefürworter, ist dort gut aufgehoben. Aber was passiert mit einem Jungen, der dort womöglich zu Unrecht landet?

Eigentlich sind die Schulen verpflichtet, die Eltern genau aufzuklären, doch Dinos Mutter sagt, sie habe nicht gewusst, was sie erwartete, als sie mit ihrem Sohn, das erste Mal zur Mosaikschule fuhr. Sie sah Kinder, die zum Teil mehrfach schwerstbehindert waren, weder sprechen noch alleine auf die Toilette gehen konnten. Sie hatte sofort den Eindruck, dass ihr Sohn hier falsch sei.

Auch Dino habe sich an der Mosaikschule rasch unterfordert gefühlt, erzählt seine Mutter. Immer wieder sei er zu ihr gekommen und habe gesagt: „Mama, ich gehöre da nicht hin. Wie lange muss ich da noch bleiben? Ich will lesen und schreiben lernen. Aber ich lerne da nichts. Das sind Kindergartenaufgaben. Ich halte das nicht aus.“

Sieben Jahre lang besuchte Dino die Mosaikschule. In seinem Zeugnis aus der siebten Klasse, Dino war 14 Jahre alt, heißt es, er könne „Texte bis zu einer Länge von etwa einer DIN A4 Seite sinnerfassend“ lesen, „erste grammatikalische Regeln, wie zum Beispiel die Groß- und Kleinschreibung“ anwenden, und im „Zahlenraum bis 100 selbstständig“ rechnen. Dinos Mutter sagt, sie habe während dieser Zeit immer wieder das Gespräch mit Lehrern und dem Schulleiter gesucht. Aber die hätten darauf bestanden, dass Dino dort richtig sei.

Sind Eltern mit dem Förderschwerpunkt ihres Kindes nicht einverstanden, haben sie das Recht, einen Antrag auf Überprüfung zu stellen. Andere Eltern hätten womöglich spätestens an diesem Punkt genau das getan oder gleich einen Anwalt eingeschaltet. Doch Dinos Mutter sagt, sie habe nicht gewusst, wie sie sich hätte wehren können. Heute bereue sie es, sagt sie, den Lehrern vertraut zu haben, die ihr immer wieder versicherten, sie hätten nur das Beste für ihr Kind im Sinn.

In seiner Freizeit spielte Dino zu Hause an der Playstation, ging Boxen oder Kajakfahren, verbrachte Stunden im Internet, las alles über Düsenjets oder Geographie, was er finden konnte.

In der Schule hingegen wurde er wie in seinem Zeugnis aus der achten Klasse dafür gelobt, dass er „selbstständig eine Einkaufsliste erstellen“ und „mit verschiedenen Haushaltsgeräten selbstständig und sicher“ arbeiten könne, „beispielsweise mit der Kaffeemaschine“.

Dino wurde sogar zum Klassensprecher gewählt, woraufhin er seiner Mutter gesagt habe: „Wen sollen sie denn sonst nehmen? Die meisten können gar nicht sprechen.“

Als Dino in die Pubertät kam, sei ihm klar geworden, dass er vermutlich nie einen richtigen Beruf erlernen werde, erzählt seine Mutter. Er habe sich geschämt, sei depressiv geworden und habe Rituale entwickelt, die zu Zwängen wurden.

Dinos Mutter holt jetzt ihr Handy hervor und zeigt ein Foto ihres Sohnes. Man sieht einen blassen und kräftigen Jungen mit kurzem, blondem Haar. „Schauen Sie hier“, sagt sie, „da hat er gar keine Gestik und Mimik mehr, sein Blick ist wie erstarrt. Ich musste zusehen wie mein Kind vor meinen Augen krank wurde.“

Im Rückblick wirft Dinos Mutter sich vor, dass sie schon viel früher hätte einschreiten müssen. Aber sie stand vor einem Labyrinth aus Regeln und Vorschriften, die sie nicht verstand.

Sie rief beim Staatlichen Schulamt an, bat um einen Termin und sei vertröstet worden. Bis sie schließlich auf die Elterninitiative „Gemeinsam leben“ stieß. Der Verein, gegründet von Eltern und Pädagogen, setzt sich für Inklusion ein und half ihr dabei, einen Antrag auf Überprüfung von Dinos Förderschwerpunkt zu stellen. Die Schule sei danach kooperativer gewesen, sagt Dinos Mutter. Der Schulleiter habe ihr in einem Gespräch sogar angeboten, eine neue Schule für Dino zu suchen. Doch es kam nicht mehr zur Überprüfung, für einen Schulwechsel war es zu spät.

Dino verließ das Haus nur noch selten. Seine Mutter ging mit ihm zu einem Arzt, der ihn krank schrieb. Sie kümmerte sich um einen Platz in der Psychiatrie. Und sie ging mit ihm zu einer Psychotherapeutin, die erneut einen Intelligenztest bei ihm durchführte. Seine Mutter wollte beweisen, dass Dino nicht geistig behindert ist. Doch Dino zögerte. Er hatte Angst zu versagen. Was, wenn er doch geistig behindert wäre?

Den ersten modernen Intelligenztest der Welt stellten der Psychologe Alfred Binet und sein Schüler Theodore Stern vor mehr als einem Jahrhundert, im Jahr 1905, in Paris vor. Die französische Regierung hatte sie damit beauftragt, ein Verfahren zu finden, mit dem man die intelligenzschwachen Kinder identifizieren könnte, um sie auf Sonderschulen zu schicken.

Seitdem wurden die Verfahren zur Intelligenzmessung weiterentwickelt, aber noch immer werden sie benutzt, um geistig hochbegabte und besonders schwache Kinder zu erkennen. Und noch immer gelten sie als umstritten. Weil es keine allgemeine gültige Definition gibt, was Intelligenz überhaupt ist. Und weil Intelligenz sich daher anders als etwa die Schuhgröße eines Menschen nicht objektiv messen lässt.

Unter Psychologen gibt es dennoch Verfahren, die als wissenschaftlich anerkannt gelten. Dazu zählt auch der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder. Er wurde bei Dino angewandt, als er noch ein kleiner Junge war. Und er wurde auch eingesetzt, als Dino nun ein zweites Mal getestet wurde. Für ihn und seine Mutter war das der einzige Weg. Nur mit einem neuerlichen Intelligenztest konnten sie den alten widerlegen.

Dino musste Figuren legen, Mosaike und Bilder anordnen, sein Wortschatz wurde getestet genauso wie sein rechnerisches Denken. Der neuerliche Test ergab einen IQ von 90. Ein Wert, der sich sich im unteren Durchschnitt einer normalen Begabung befindet. Intelligenzforschern zufolge zählt bei mehreren Test immer der höchste Wert. Dieser repräsentiere das Leistungspotential eines Kindes. Dino war also nie geistig behindert. Er hat offenbar jahrelang die falsche Schule besucht.

In einem Arztbrief schrieb die Psychotherapeutin, die den Test durchgeführt hatte: Dino „ist in der bisherigen Schule nicht ausreichend gefordert und gefördert worden. {…} Langweile kann krank machen. Unterforderung gilt als einer der stärksten Stressoren mit negativen Auswirkungen auf emotionale Stabilität und Persönlichkeitsentwicklung. {Dino} ist in dieser Hinsicht Unrecht geschehen. {…} Wie es dazu kommen konnte, dass er solange auf der Mosaikschule blieb ist mir unverständlich."

Laut hessischem Schulgesetz muss jede Schule, auch ohne Antrag der Eltern, den Förderschwerpunkt eines Kindes spätestens alle zwei Jahre überprüfen. Peter Walter, 59 Jahre alt, leitet die Mosaikschule seit 17 Jahren. Er sagt, bei ihm an der Schule prüfe die Klassenkonferenz noch häufiger, ob die Schüler richtig gefördert würden. Zweimal pro Jahr, wenn der Förderplan, den es für jeden Schüler gibt, erörtert werde. Erneute Intelligenztests würden aber nur in Ausnahmefällen durchgeführt. Zum konkreten Fall von Dino will Walter sich nicht äußern. Aber er sagt: „Wir sehen unsere Schüler jeden Tag, wir sprechen mit ihnen, wir kennen sie."

Man könnte nun versuchen den Fall von Dino auf das Fehlverhalten eines Einzelnen, eines Arztes, Sonderpädagogen oder Schulleiters, zurückzuführen. Aber seine Geschichte steht für mehr. Denn Dinos Geschichte scheint kein Einzelfall zu sein. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die von Sonderpädagogen als geistig behindert eingestuft wurden, steigt seit Jahren.

Als die Inklusion 2009 eingeführt wurde, gab es laut Kultusministerkonferenz 77.907 Schüler mit einem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Deutschland. Im Jahr 2018 waren es 94.192 Schüler. Ein Anstieg von knapp 21 Prozent. Obwohl die Zahl der Schüler insgesamt in Deutschland während dieses Zeitraums leicht gesunken ist.

Man könnten nun vermuten, dass es plötzlich schlichtweg mehr Kinder mit einer geistigen Behinderung gibt. Oder dass mehr Eltern bereit sind, einen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt bei ihren Kindern feststellen zu lassen. Alexandra Cremer vom „Netzwerk Inklusion Deutschland e.V." glaubt jedoch, dass etwas anderes dahinter steckt. Sie vermutet, dass „das System die Kinder eventuell behinderter macht als sie sind."

Cremer, 51 Jahre alt, hat selbst eine körperbehinderte Tochter. Sie sagt: „Die Schulen üben zum Teil gezielt Druck auf Familien aus, die sich nicht zur Wehr setzen. Manche Eltern sind schlicht mit den Details überfordert oder wissen aufgrund von Sprachbarrieren gar nicht worum es genau geht.“

Doch warum passiert das? Was für ein Interesse haben die Schulen daran, ein Kind wie Dino als geistig behindert einzustufen? Und wie kommen die unterschiedlichen IQ-Werte zustande?

Schaut man sich den Fall von Nabil an, dem jüngsten der drei Jungen aus Frankfurt, dem beinahe Ähnliches wie Dino widerfahren wäre, wird deutlich, dass sich dahinter keine böse Absicht verbirgt. Sondern eine gefährliche Mischung aus Überforderung, Willkür und Leichtfertigkeit.

II. Nabil

Nabil ist neun Jahre alt, ein blasser, zurückhaltender Junge mit dunklem Haar, der besser Deutsch als Arabisch spricht. Manchmal, wenn er aufgeregt ist, verhaspelt er sich beim Reden ein wenig.

An einem Tag im Januar sitzt er am Schreibtisch in seinem Kinderzimmer, vor sich eine Weltkarte und eine Zeitschrift. Er blättert durch die Seiten, zeigt begeistert auf die abgebildeten Fußballer, er kennt alle ihre Namen: Ronaldo, Messi, Lewandowski. Auf der Karte zeigt er aus welchen Ländern sie stammen: Portugal, Argentinien, Polen. Hinter ihm stehen seine Eltern. Die Mutter sagt: „Unser Sohn kann plus und minus rechnen, er fängt an zu lesen. Er hat zwar eine Sprachverzögerung, aber er ist nicht geistig behindert."

Als Nabil sieben Jahre alt war, wurde bei ihm ein IQ von 44 diagnostiziert. Seine Eltern zweifelten das Ergebnis sofort an.

Nabils Vater sagt: „Die Schule dachte, sie kann mit uns machen, was sie will. Aber wir haben uns gewehrt.“

Nabils Vater wurde in Marokko geboren, heute ist er stellvertretender Leiter eines Discounters. Nabils Mutter wurde in Frankfurt geboren, ihr Vater war als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, sie arbeitet als Managerin einer Arztpraxis.

Sie schickten Nabil, mit dem sie zu Hause vor allem Deutsch sprechen, mit drei Jahren in den Kindergarten. Er hatte motorische Schwierigkeiten, er konnte nicht so gut basteln, er hielt seinen Stift falsch. Außerdem wurde eine Sprach- und Entwicklungsverzögerung festgestellt. Nabil fiel es schwer in vollständigen Sätzen zu sprechen, er hatte einen eingeschränkten Wortschatz und verwechselte Artikel. Die Erzieher sicherten Nabils Eltern ihre Unterstützung zu, das „Wohl des Kindes“ stehe im Vordergrund. Nabils Eltern machten sich keine Sorgen.

Als Nabil vier war, bekam er einen Integrationshelfer. Seine Eltern gingen mit ihm außerdem regelmäßig zu einer Ergotherapeutin und einer Logopädin. Es stellte sich heraus, dass Nabil Linkshänder ist. Den Stift zu halten, fiel ihm danach leichter. Es wurde besser.

Seine Eltern waren immer noch nicht besorgt. Auch nicht, als Nabil zunächst in eine Vorklasse gehen sollte. „Wir dachten, es könne ja nicht schaden, wenn er ein wenig mehr Zeit bekäme“, sagt Nabils Mutter heute.

Seine Eltern stimmten auch dem Vorschlag seiner Vorklassenleiterin zu, ihn auf den Förderschwerpunkt Lernen testen zu lassen. Warum auch nicht? Mehr Förderung sei ja immer gut. Wichtig war seinen Eltern nur, dass Nabil auf die normale Grundschule gehen konnte.

Doch dann hieß es auf einmal, dass Nabil auf den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung getestet werden sollte. Jetzt wurden seine Eltern skeptisch. Sie waren sich sicher, dass ihr Sohn nicht geistig behindert ist. Sie wendeten sich so wie Dinos Mutter an die Elterninitiative „Gemeinsam Leben“.

Dorothea Terpitz ist 53 Jahre alt, eine kluge, bestimmte Frau, promovierte Kunsthistorikerin. Sie leitet den Verein „Gemeinsam Leben Hessen“. Für sie sind Fälle wie die von Nabil oder Dino nichts Ungewöhnliches. Aber wenn sie davon spricht, kann sie ihren Ärger dennoch kaum verbergen. Sie sagt: „Es trifft typischerweise Kinder, die in unserem Bildungssystem abgehängt sind. Sie haben oft einen Migrationshintergrund, sprechen nicht so gut Deutsch oder kommen aus sozial schwachen Familien. Aber sie sind nicht geistig behindert, sie brauchen einfach nur mehr Unterstützung.“

Folgt man Dorothea Terpitz läuft die Einstufung immer nach demselben Muster ab. So wie auch bei Nabil.

Seine Vorklassenleiterin bemerkte, dass er Schwierigkeiten hat und sie mehr Zeit bräuchte, um ihm gerecht zu werden. Daraufhin empfahl sie in einem Förderplan, Nabil auf den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung zu testen, den sie und eine Förderschullehrerin bei ihm vermuteten. Seine Eltern wollten dem nicht zustimmen und legten Widerspruch ein. Daraufhin habe es jedoch geheißen, dass Nabil sonst gar nicht eingeschult werden würde, erzählen seine Eltern.

Beurteilt wurde Nabil schließlich von zwei Sonderpädagoginnen, die als Lehrerinnen an einer Förderschule arbeiten. Für die Testung beauftragt wurden sie von einem regionalen Beratungs- und Förderzentrum, kurz rBFZ. In Frankfurt gibt es sieben rBFZs. Sie organisieren die Inklusion, beraten die Schulen und entscheiden wie viel Unterstützung eine Schule durch Sonderpädagogen bekommt.

Die zwei Förderschullehrerinnensprachen mit Nabils Eltern, sie werteten Berichte seiner Ärzte und seiner Vorklassenleiterin aus, sie beurteilten sein Lernverhalten, sein Sprachvermögen, testeten auch seinen IQ. Sie wendeten dafür unter anderem einen „sprachfreien“ Intelligenztest an. Das heißt die Aufgaben können nonverbal gelöst werden. Allerdings muss das Kind die Aufgaben, die auf Deutsch erklärt werden, zunächst einmal überhaupt verstehen.

Der Test ergab einen Wert von 55. In ihrer Förderdiagnostischen Stellungnahme, einem Schreiben von zwölf Seiten, in dem der IQ ein, aber nicht das einzige Kriterium ist, empfahlen die Förderschullehrerinnen einen Förderschwerpunkt GE. Das zuständige rBFZ unterstützte diese Empfehlung.

Dorothea Terpitz sagt, so sei es oft. Bei der Testung käme genau das zuvor vermutete Ergebnis heraus. „Die Gutachten bilden die Kinder nicht ab.“

Das Staatliche Schulamt Frankfurt bestreitet das. Dort heißt es, die Sonderpädagogen würden sich bei der Begutachtung genau an fachliche Vorgaben halten. Zudem würden die Gutachten sowohl durch die rBFZs als auch durch das Staatliche Schulamt geprüft, um die „Qualität der sonderpädagogischen Diagnostik“ zu gewährleisten.

Doch vor dem Hintergrund der Fälle von Dino und Nabil scheint das fraglich. Dorothea Terpitz und Alexandra Cremer vom Netzwerk Inklusion vermuten, das etwas anderes dahinter steckt.

Spricht man mit Lehrern an Regelschulen, hört man oft, dass sie der Inklusion skeptisch gegenüberstehen. Vor allem an Brennpunktschulen fragen sie sich, wie sie nur mit all diesen Kindern fertig werden sollen. Zumal ohnehin ein chronischer Lehrermangel herrscht, die Klassen zu groß sind und es zu wenige Räume gibt.

Bekommt ein Kind jedoch den Förderschwerpunkt GE zugesprochen, kann es etwa in Hessen bis zu sieben Förderstunden pro Woche erhalten. Damit einher geht, dass die Schule mit mehr Personal ausgestattet wird, zum Beispiel mit Sonderpädagogen, die die Förderstunden leiten.

Dorothea Terpitz sagt: „Die Schulen stufen Kinder, die besonders viel Arbeit machen, absichtlich in den Förderschwerpunkt GE ein. Je behinderter die Kinder eingeschätzt werden, desto mehr Förderstunden bekommen sie. Die Schulen wissen dann, wir müssen uns nicht mehr groß um die Kinder kümmern. Denn das übernimmt ja die Sonderpädagogin.“

Folgt man Terpitz, gewinnt die Schule also. Sie bekommt entweder eine bessere Ausstattung. Oder sie kann das Kind wie im Fall von Dino sogar gleich auf eine Förderschule schicken. Jedenfalls sofern die Eltern, die häufig unter Druck gesetzt würden, zustimmen. Davon profitieren dann wiederum die Förderschulen, deren Schülerzahlen steigen.

Obwohl die Inklusion seit 2009 der Regelfall sein sollte, werden Schüler mit dem Förderschwerpunkt GE noch immer nur selten in allgemeinen Schulen unterrichtet. Im Jahr 2018 besuchten deutschlandweit nur 13,5 Prozent aller Schüler mit einem Förderschwerpunkt GE eine inklusive Schule.

Zwar ist der Anteil dieser Kinder in den vergangenen Jahren gestiegen. Doch weil es insgesamt mehr Kinder mit einem Förderschwerpunkt GE gibt, gab es im Jahr 2018 im Vergleich zum Jahr 2009 in absoluten Zahlen 6325 Schüler mehr an GE-Förderschulen.

Nabils Eltern wollten mit allen Mitteln verhindern, dass auch ihr Sohn dort landet. Deshalb beschlossen sie privat einen zweiten Intelligenztest durchführen zu lassen. Rechtlich ist das erlaubt, allerdings müssen die Eltern die Kosten dafür alleine tragen.

Nur vier Wochen nach dem ersten Test fuhren sie mit Nabil zu Thomas Eckerle, einem Diplom-Psychologen, der das Institut für Leistungsentwicklung leitet.

Eckerle ist ein auffallend bedächtiger Mann mit vollem grauen Haar, 56 Jahre alt. Eigenen Angaben zufolge hat er in seinem Leben schon mehr als 6500 Kinder auf ihre Intelligenz getestet. Bei Nabil kam er auf einen IQ von 91.

Laut Eckerle befindet sich Nabil damit im „unteren Durchschnittsbereich seiner Altersgruppe“. Er ist keinesfalls hochbegabt, aber auch unter keinen Umständen geistig behindert. Es stellt sich jedoch die Frage: Wie ist es möglich, dass bei ein und demselben Kind zwei so unterschiedliche Werte zustande kommen?

Eckerle sagt, es sei durchaus möglich, dass es zu Fehleinschätzungen kommen könne. Dass liege jedoch nicht an den Tests, die seien wissenschaftlich konzipiert. Es liege an der Ausführung.

„Der schnellste Mann der Welt läuft auch nicht ständig Weltrekord“, sagt Eckerle. „Die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass das Kind motiviert ist, seine bestmögliche Leistung abzurufen“

Weil die Kinder oft unsicher und ängstlich seien, sei es wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Zudem müsse sichergestellt werden, dass es keine Verständigungsschwierigkeiten gebe und auch Kinder, die nicht so gut Deutsch sprechen, die Aufgabenstellungen verstehen. Drittens, sagt Eckerle, müsse der Tester vorurteilsfrei sein. „Wenn ich weiß, da sitzt womöglich ein depperter Kerl vor mir, verhalte ich mich anders“, sagt er. „Ich gehe deshalb immer davon aus, der wird mir sein Bestes zeigen.“

An dieser Stelle könnte man glauben, dass die Geschichte von Nabil gut ausgegangen sei. Seine Eltern waren erleichtert. Sie glaubten, sie hätten den ultimativen Beweis dafür, dass ihr Sohn nicht geistig behindert sei. Und dass er nun ganz normal in die 1. Klasse der Grundschule gehen könnte. Mit einem IQ von 91 liegt schließlich nicht einmal eine Lernbehinderung vor, die auf einen Wert zwischen 70 und 84 festgelegt ist.

Doch Nabils Schule, die einen externen Test berücksichtigen kann, aber nicht muss, sah das anders. Sie hatte einen Förderausschuss einberufen. Darin saß neben der Schulleiterin auch die Förderschullehrerin, die Nabil getestet hatte. Als die Eltern ihnen den neuen Test vorlegten, beharrten sie auf ihrem Standpunkt. Nabil würde sonst in der ersten Klasse untergehen.

Da eine Schule einen Förderschwerpunkt nicht gegen den Willen der Eltern beschließen kann, wanderte der Fall in die nächsthöhere Instanz, zum Staatlichen Schulamt. Das Amt kann, nachdem üblicherweise zunächst ein zweites Gutachten erstellt wird, auch gegen den Willen der Eltern eine Entscheidung fällen. Nabils Eltern wäre dann nur noch übrig geblieben, eine Klage vor Gericht anzustreben. Doch das wollten sie nicht. Darum akzeptieren sie einen Kompromiss.

Nabil geht seitdem auf die normale Grundschule und wird dort inklusiv beschult, mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Was heißt, dass er jede Woche drei Stunden extra bekommt und einen Integrationshelfer an seiner Seite hat.

Sein Vater sagt: „Nabil kommt total gut mit, seine Lehrerin ist auch sehr zufrieden mit ihm.“

Inzwischen hat Nabil die Schule gewechselt, seinen Integrationshelfer braucht er nicht mehr. Doch ein Problem bleibt bestehen: Er hat weiterhin den Förderschwerpunkt Lernen. Viele Schüler mit diesem Förderschwerpunkt schaffen es nicht, einen Hauptschulabschluss zu erreichen.2018 gelang das laut Kultusministerkonferenz deutschlandweit nur rund jedem drittem Schüler mit diesen Förderschwerpunkt.

Jetzt wollen Nabils Eltern daher eine erneute Überprüfung ihres Sohnes beantragen. In der Hoffnung, dass Nabil der Förderschwerpunkt Lernen aberkannt wird. Doch das könnte schwierig werden. Wie der Fall des dritten Jungen aus Frankfurt am Main zeigt

III. Zeki

Zeki ist elf Jahre alt, ein schmächtiger Junge mit Segelohren und dunklem, braunem Haar. Als er sechs Jahre alt war, wurde er von einem Förderschullehrer der Panoramaschule getestet, neben der Mosaikschule die zweite Schule für Geistige Entwicklung in Frankfurt am Main. Der IQ-Test ergab einen Wert von 58.

Zeki war damals erst seit drei Jahren in Deutschland. Er sprach bulgarisch und, weil seine Eltern der türkischen Minderheit in Bulgarien angehörten, auch türkisch. Aber kaum ein Wort Deutsch. Zekis Vater sagt, sein Sohn habe die Aufgaben nur schlecht verstanden. Außerdem sei er unaufmerksam gewesen. Zeki wurde daraufhin zunächst mit dem Förderschwerpunkt GE inklusiv beschult. Weil er aber häufig störte und auch vom Unterricht ausgeschlossen wurde, wechselte er auf die Panoramaschule.

An einem Tag im Oktober vergangenen Jahres läuft Zeki an der Hand seiner Mutter aus einer Kinderklinik, an der er regelmäßig untersucht wird. Sie steigen zu Zekis Vater ins Auto, einem kräftigen Mann mit schütterem Haar, der als Fahrer für Uber arbeitet.

„Na Zeki, alles gut?“, fragt der Vater.

„Ja“, sagt Zeki.

„Hast du Quatsch gemacht?“

„Nein.“

„Sicher“, lacht der Vater. „Ein großer Teufel bist du.“

Zekis Eltern sind voller Hoffnung an diesem Tag. Vor einiger Zeit wurde bei ihrem Sohn ADHS diagnostiziert. Seitdem er Ritalin nimmt, fällt es ihm viel leichter sich zu konzentrieren. Weshalb er nun in der Kinderklinik erneut einen Intelligenztest absolviert hat. Zwei Wochen später erreicht Zekis Eltern das Ergebnis: Zeki kommt auf einen IQ von 70.

Er befindet sich damit genau an der Grenze zwischen den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung und Lernen. In der Auswertung des Tests heißt es „die erfasste Leistung liegt unterhalb der Norm, aber oberhalb der sogenannten leichten Intelligenzminderung“.

Zeki ist damit nicht so ein eindeutiger Fall wie Dino oder Nabil. Er hat eine Entwicklungsverzögerung. Es fällt ihm auch immer noch schwer, Deutsch zu sprechen. Seine Eltern sind jedoch davon überzeugt, dass er die beste Hilfe auf einer inklusiven Schule bekäme, mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Dazu müsste jedoch zunächst Zekis Förderschwerpunkt GE aufgehoben werden.

Aus medizinischer Sicht klingt das unlogisch: Wie kann ein Kind erst geistig behindert sein und dann plötzlich nicht mehr? Aus pädagogischer Sicht ist es, wenn Kinder große Entwicklungssprünge machen, jedoch möglich. Es komme jedoch nur so gut wie nie vor, sagt Dorothea Terpitz.

Tatsächlich war es in Hessen nur bei rund sechs Prozent der 6364 Schüler so, dass ihnen der Förderschwerpunkt GE zum Schuljahr 2018/2019 wieder aberkannt wurde. Terpitz sagt der Grund dafür sei einfach: „Die Kinder lernen so wenig, dass ihr Rückstand mit jedem Tag wächst. Wenn sie getestet werden, können sie weder schreiben noch lesen. Weil der Lehrplan es gar nicht vorsieht, ihnen das beizubringen.“

So scheint es auch bei Zeki zu sein. Sein Vater sagt: „Zeki geht seit vier Jahren auf die Panoramaschule. Aber er kann immer noch nicht seinen Namen schreiben, er kann nicht lesen und rechnen, er lernt dort nichts.“

Im Laufe der Zeit, erzählt sein Vater, habe Zeki zudem angefangen, das Verhalten seiner Mitschüler nachzuahmen. Manchmal schaukele er mit dem Oberkörper vor und zurück, ein anderes Mal habe er sich seine Hand weit in den Mund gesteckt. Im November des vergangenen Jahres beantragten Zekis Eltern einen Schulwechsel. Zeki wurde erneut begutachtet und besucht heute eine Integrierte Gesamtschule. Sein Förderschwerpunkt GE wurde jedoch nicht aufgehoben.

Es wirkt wie eine sich selbsterfüllende Prophezeiung. Wer einmal das Stigma „geistig behindert“ trägt, wird es nur schwer wieder los.

Die drei Fälle von Dino, Nabil und Zeki sind damit auch ein Beleg für ein Schulsystem, dass die Starken stärkt und die Schwachen schwächt. Und in dem der Bildungserfolg von nichts so sehr abhängt wie der sozialen Herkunft. Vor allem aber stehen sie dafür, dass die Regelschulen von manchen Kindern überfordert sind und die sonderpädagogische Förderung zu missbrauchen scheinen, um diese Kinder auszusortieren.

Dino, Nabil und Zeki hatten Probleme in der Schule, sie waren unaufmerksam, sie störten, sie sprachen kaum, bei zwei von ihnen wurde eine Entwicklungsverzögerung diagnostiziert. Das ist unbestritten. Aber noch lange kein Grund, diese Kinder als geistig behindert einzustufen und sie bereits am Beginn ihres Lebens ihrer Bildungschancen zu berauben.

Es steht zu vermuten, dass die drei Jungen aus Frankfurt am Main damit nicht alleine sind. Zumindest wenn man Stefanie Krüger-Peter, 52 Jahre alt, vom Bundeselternrat folgt. Sie sagt, dem Bundeselternrat seien weitere Fälle von Kindern in ganz Deutschland bekannt, die zu Unrecht als geistig behindert eingestuft wurden und damit massiv in ihrem Recht auf Bildung verletzt werden.

Auch Dr. Angela Ehlers, 65 Jahe alt und Bundesvorsitzende des Verbands Sonderpädagogik glaubt, dass es durchaus weitere Kinder und Jugendliche gibt, die in sonderpädagogischen Gutachten falsch eingeschätzt wurden. Sie sagt: „Nicht jeder Sonderpädagoge ist in der Lage, ein Kind allein und ohne Rückversicherung zu beurteilen. Wir Sonderpädagogen müssen lernen genauer hinzuschauen. Wir müssen unsere Diagnostik verbessern, uns in Frage stellen, und besser mit externen Fachleuten zusammenarbeiten.“

Gemeinsam mit anderen Experten ist Ehlers gerade dabei, die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zum Förderschwerpunkt GE zu aktualisieren. Ehlers sagt, besonders wichtig sei es, die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, die bereits als geistig behindert eingestuft wurden, besser zu beobachten, um ihnen gegebenenfalls den Weg aus dem Förderschwerpunkt GE hinaus zu ermöglichen.

Der Bundeselternrat geht noch weiter. Er fordert, dass der sonderpädagogische Förderschwerpunkt eines jeden Kindes regelmäßig überprüft werden muss: Jedes Jahr von der Schule. Und alle drei Jahre von schulexternen, unabhängigen Experten. Die Eltern sollten bei Zweifeln an einem Testergebnis außerdem das Recht auf einen kostenlosen zweiten Test durch unabhängige Gutachter haben.

Dino hätte so vielleicht schon früher geholfen werden können. Er wurde inzwischen aus der Psychiatrie entlassen. Mit 17 besucht er nun die achte Klasse einer Förderschule Lernen. Das hat er nicht nur seinem zweiten IQ-Test, sondern auch dem Einsatz einer Lehrerin in der Psychiatrie zu verdanken. Seine Mutter hofft, dass er jetzt seinen Hauptschulabschluss machen kann. Sie sagt: „Ich wünsche mir für Dino, dass er wieder gesund wird und endlich normal leben kann.“

Über die Autoren

Björn Stephan – Zur Person

Björn Stephan, geboren 1987 in Schkeuditz, hat in Berlin Geschichte und Politikwissenschaft studiert und wurde an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg ausgebildet. Danach arbeitete er als Redakteur im Ressort "Z - Zeit zum Entdecken". Mittlerweile lebt er in München und schreibt vor allem für DIE ZEIT und gelegentlich für das "SZ-Magazin". Seine Texte wurden unter anderem mit dem Deutschen Sozialpreis, dem Axel-Springer-Preis und zweimal mit dem Reporterpreis ausgezeichnet.

Mario Wezel – Zur Person

Mario Wezel, geboren 1988 in Nürtingen, hat in Aarhus und Hannover Fotojournalismus studiert. Er lebt in Hannover und arbeitet von dort aus als freier Fotograf. Seine Bilder erscheinen u.a. in DIE ZEIT, dem SZ MAGAZIN, dem STERN und NATIONAL GEOGRAPHIC.Ähnliche Beiträge

Der Hauptangeklagte Stephan Ernst (hinten, Mitte) spricht mit seinen Anwälten Mustafa Kaplan (hinten, links) und Jörg Hardies (hinten, rechts) in einem Gerichtssaal des Oberlandesgerichts, im Vordergrund der Mitangeklagte Markus H. (r ) sitzt neben seiner Anwältin Nicole Schneiders (l), während sie auf den Beginn eines weiteren Verhandlungstermins im Fall des Mordes an Walter Lübcke warten. Stephan Ernst soll vor einem Jahr den damaligen nordhessischen Bezirkspräsidenten Lübcke auf seiner Terrasse erschossen haben, weil der CDU-Politiker für Flüchtlinge gekämpft hatte. Foto: Foto: picture alliance/dpa/AFP Pool / Thomas Lohnes